このブログは約 13 分で読めます

皆さん、こんにちは!

歯科医院地域一番実践会地域一番アドバイザーの三日市柊と申します。

今回は院内でのプロジェクトチームの運用についてお伝えしていきます。

院長先生、こんなお悩みはありませんか?

•「スタッフが指示待ちで、主体的に動いてくれない…」

•「プロジェクトを発足したがいつも同じ内容を取り組んでいる…」

•「スタッフ一人ひとりの能力や個性を、もっと医院経営に活かせないだろうか…」

日々の診療やマネジメントに追われる中で、多くの院長先生が同じような課題に直面しているのではないでしょうか。その解決の鍵となるのが、今回ご紹介する「プロジェクトチーム」の導入と、その効果的な運用です。

プロジェクトチームとは、単なる業務改善の手法ではありません。スタッフ一人ひとりが「医院の主役」となり、自らの頭で考え、行動し、成長するための最高の舞台です。本記事では、なぜプロジェクトチームが必要なのか、そして、その成果を最大化するための具体的な運用方法について、解説していきます。

なぜ、歯科医院にプロジェクトチームが必要なのか?

従来のトップダウン型の組織では、院長の指示のもとスタッフが動くという構図が一般的でした。もちろん、日々の診療を円滑に進める上では、この仕組みも重要です。しかし、医院が長期的に成長し、変化の激しい時代を勝ち抜いていくためには、スタッフ一人ひとりが「医院のため」に考えて動けるようになることは重要なポイントとなります。

プロジェクトチームは、その文化を育むための強力なエンジンとなります。

スタッフに「医院について考えさせる」機会の創出

日々のルーティンワークだけでは、視野は狭くなりがちです。

「どうすれば患者様にもっと喜んでもらえるだろう?」 「どうすれば私たちの業務はもっと効率的になるだろう?」といった問いを、スタッフ自身が主体的に考える機会は、意識的に作らなければ生まれません。

特定のテーマを与えられたプロジェクトチームは、まさにその「考える場」を提供し、スタッフ自身で考え、動いていくためのきっかけづくりとなります。

自分たちで課題を発見し、解決策を模索する過程で、スタッフは医院経営に対する当事者意識を育んでいきます。

業務の分担とチームによる成果の最大化

歯科医院の業務は、受付、診療補助、カウンセリング、技工、滅菌、清掃、事務など多岐にわたります。これら全ての業務を院長一人で改善していくには限界があります。

そこで、医院の業務をいくつかのカテゴリーに分け、それぞれに特化したプロジェクトチームを組成します。例えば、「患者満足度向上チーム」「業務効率化チーム」「新人教育マニュアル作成チーム」「自費UPチーム」といった具合です。これを更に細分化していくことでより局所的な取り組みの推進も可能です。

各チームがそれぞれの領域で深く課題を掘り下げ、改善策を実行することで、医院全体のパフォーマンスは飛躍的に向上します。

目的3:スタッフの「得意」を活かす活躍の場の提供

スタッフには、それぞれ得意な分野や個性があります。コミュニケーション能力が高いスタッフ、データ分析やPC作業が得意なスタッフ、特定の領域に興味があるスタッフ等。

日々の診療補助業務だけでは、そうした潜在能力が埋もれてしまうことも少なくありません。プロジェクトチームは、スタッフが本来持つ「得意」を存分に発揮できる絶好の機会です。「SNSでの情報発信が得意なスタッフに広報チームを任せる」「細かいことによく気づけるスタッフには業務効率化チームを任せる」といったように、適材適所で活躍の場を設けることで、スタッフのモチベーションは大きく向上し、医院への貢献意欲も高まります。

プロジェクト成功の鍵を握る「目標設定」

プロジェクトチームを立ち上げたものの、「何となく集まって雑談して終わってしまう」「活動が形骸化してしまった」という失敗は少なくありません。そうならないために最も重要なのが、具体的で明確な「目標設定」です。

目標を設定する際には、「SMARTの法則」を意識すると良いでしょう。

•S (Specific):具体的であるか?

悪い例:「補綴コンサルの成約率を上げる」

良い例:「~までに補綴コンサルで自費補綴を〇〇件成約する」

•M (Measurable):測定可能であるか?

良い例:「3ヶ月以内にコンサル資料の作成を行い、~月までに〇〇件成約する」

•A (Achievable):達成可能であるか?

非現実的な高すぎる目標は、チームの士気を下げてしまいます。反対に易しすぎる目標は作業的に

なってしまい効果が薄れてしまいます。頑張れば手が届く、挑戦しがいのある目標が理想です。

•R (Related):医院の経営目標と関連しているか?

プロジェクトの目標が、医院全体の方向性や目標とどう結びついているのかを明確にしましょう。

これにより、スタッフは自分たちの活動の意味を理解し、モチベーションを高めることができま

す。

•T (Time-bound):期限が明確であるか?

「いつかやる」ではなく、「いつまでにやる」を明確にすることで、計画的な行動が促されます。「3ヶ月後の中間報告会までに」「年末までに」など、具体的な期限を設定しましょう。

重要なのは、この目標を院長が一方的に決めるのではなく、チームメンバー自身が主体的に考え、

設定することです。自分たちで立てた目標だからこそ、「達成したい」という強い意志が生まれるの

です。

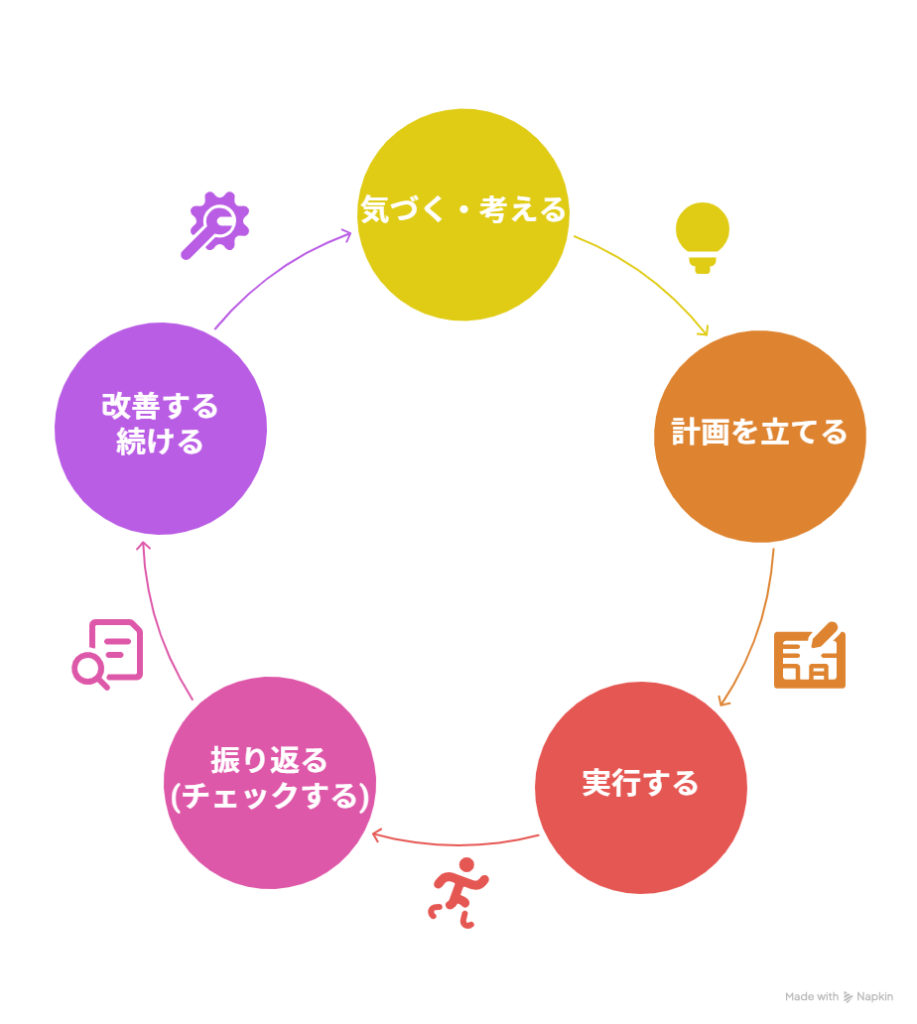

第3章:継続的な成長を促す「振り返り」「改善」「継続」のサイクル

立派な目標を立てても、それで終わりではありません。プロジェクトを真に成功させるためには、「振り返り」「改善」「継続」というサイクルを回し続けることが不可欠です。これは、いわゆるPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルをプロジェクトチームの活動に落とし込むことと同じです。

1. 振り返り

定期的なミーティングを設け、活動の進捗状況や成果、そして課題を共有する「振り返り」の時間を必ず作りましょう。月に1回、あるいは2週間に1回など、プロジェクトの性質に合わせて頻度を決めます。

振り返りの場では、「誰が悪いのか」を追及するのではなく、「どうすればもっと良くなるか」という 前向きな視点で議論することが重要です。その際に役立つフレームワークが「KPT法」です。

•Keep (良かったこと・継続したいこと): 上手くいったこと、活動の中で見つかった良い点を挙げます。成功体験を共有することで、チームの自信とモチベーションにつながります。

•Problem (問題点・課題): 計画通りに進まなかったこと、発生した問題点を洗い出します。失敗を隠さず、オープンに話せる心理的安全性の高い場作りが大切です。

•Try (次に試すこと): 挙がった課題を解決するために、次に取り組むべき具体的なアクションプランを決めます。

2. 改善

振り返りで見つかった課題やチームミーティングで決まったアクションプランを、次の活動に反映させていきます。計画を柔軟に見直し、常により良い方法を模索する姿勢が、プロジェクトの質を高めます。一度決めたやり方に固執せず、状況に応じて変化を恐れないことが重要です。

小さな改善を積み重ねることが、目標達成へと繋がります。

3. 継続

プロジェクト活動は、短期的なイベントで終わらせてはいけません。文化として医院に根付かせるためには、「継続」する仕組みが必要です。院長やリーダーは、チームのモチベーションが維持できるよう、進捗を気にかけて声をかけたり、活動に必要なリソース(時間や予算など)をサポートしたりする姿勢が求められます。また、一つのプロジェクトが終了したら、また新たなテーマで次のプロジェクトを立ち上げるなど、活動が途切れないように運用していくことが、医院全体の成長を持続させます。

成果を共有し、組織全体を動かす「発表」

プロジェクトチームの活動は、そのチーム内だけで完結させては非常にもったいないです。各チーム が生み出した学びや成果は、医院全体の貴重な財産です。その財産を全スタッフで共有し、組織全体のレベルアップにつなげるための最高の仕掛けが「発表」です。

発表の目的

•成果の共有: あるチームの成功事例を全体で共有することで、他のチームや業務にも応用できるヒントが生まれます。また取り組みの中で協力を仰ぐためにも、どういった取り組みを行っているかを共有することが重要となります。

•モチベーションの向上と承認: 自分たちの頑張りを、院長や他のスタッフの前で発表する機会は、チームメンバーにとって大きな達成感をもたらします。院長からの労いの言葉や、他のスタッフからの称賛は、何よりの報酬となり、次の活動への意欲を高めます。

•医院の一体感の醸成: 各チームがどのような想いで、どのような工夫をしているのかを知ることで、スタッフ間の相互理解が深まり、医院としての一体感が強まります。

3ヶ月に1回あるいは半年に1回など、定期的に開催日を設け、医院の恒例行事として定着させましょう。発表の形式は、パワーポイントを使ったり、データを活用して提示するなど、チームの個性を活かして自由にやってもらうのが良いでしょう。発表後には質疑応答の時間を設け、活発な意見交換を促すことも大切です。

院長は、各チームの発表に対して、具体的な称賛の言葉と、今後の期待を伝えるフィードバックを必ず行ってください。その一言が、スタッフの努力を認め、次へのエネルギーとなります。

プロジェクトチームは、未来の医院を創るための投資

歯科医院におけるプロジェクトチームの導入は、単なる業務改善活動ではありません。それは、スタッフ一人ひとりの可能性を信じ、その成長に投資することです。

スタッフ自身が主体的に医院の課題について考え、得意な分野で活躍し、仲間と協力して成果を出す。 そして、その経験を通じて得た成功体験や学びを、発表会という場で全体に共有していく。この一連のサイクルは、スタッフを「指示を待つだけのスタッフ」から、「医院のために自身で考動けるスタッフ」へと変えていきます。

強い組織とは、スタープレイヤーが一人いる組織ではなく、スタッフ全員がそれぞれの持ち場で輝き、自律的に動ける組織です。プロジェクトチームの運用は、まさにそのような「自走する組織」への第一歩です。

時間も労力もかかるかもしれませんが、その先には、自主的に動けるスタッフが増え、取り組みが医院の数値に直結する、院長先生自身も経営の喜びを再発見できる、そんな理想の医院の姿が待っているはずです。効果的なプロジェクトチームを作り、運用をしていくことで医院の活性化に繋げていきましょう。

もっと詳しいお話を聞きたい方や他医院での成功事例を聞きたい方は、ぜひ無料経営相談にお申込ください。